IndexFiguresTables |

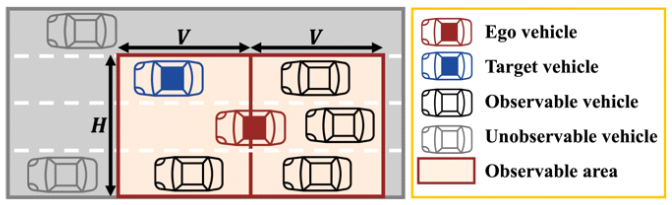

Sangeun Park♦ , Chanin Eom* and Minhae Kwon°Inference on Driving Characteristic Based on Time-Series Partial Observation of VehicleAbstract: With the commercialization of autonomous driving systems, inferring the driving characteristics of adjacent vehicles has become increasingly important for effective interaction between autonomous and non-autonomous vehicles. Driving information can be collected using roadside units or vehicles to infer these characteristics. This study proposes a model that infers driving characteristics based on trajectory data collected within a limited observation range. Specifically, we confirm the practicality of the proposed system by considering noise that may occur during the sensing process and using real driving datasets. Simulation results demonstrate that the proposed model outperforms baselines and proves highly practical, even in environments with limited observation. Keywords: Autonomous driving system , Driving characteristic inference , Partial observation , Transformer , Long short-term memory , Multi-layer perceptron , Trajectory data 박상은♦, 엄찬인*, 권민혜°주행 차량의 부분 관측 시계열 정보 기반 운전 성향 추론 시스템요 약: 자율주행 기술의 상용화가 활발히 진행됨에 따라, 자율주행 차량과 비자율주행 차량이 공존하는 환경에서 차량간 원활한 상호작용을 위해 인접 차량의 운전 성향 파악이 점차 중요해지고 있다. 이를 위해 차량의 주행 정보를활용할 수 있으며, 주행 정보는 RSU나 주행 차량을 통해 수집될 수 있다. 본 연구에서는 주행 중인 차량이 제한된 관측 범위 내에서 수집한 궤적 데이터(Trajectory)를 활용하여, 인접 차량의 운전 성향을 추론하는 모델을 제안한다. 특히 센싱 과정에서 발생할 수 있는 노이즈를 고려하고, 실제 차량 주행 데이터를 활용함으로써 현실적인환경을 반영하고자 한다. 결과적으로, 제안하는 모델은 비교 모델에 비해 우수한 추론 성능을 보이며, 제한적인 관측 환경에서도 높은 실용성을 보임을 확인하였다. 키워드: 자율주행, 운전 성향 추론, 부분 관측, 트랜스포머, 장단기 기억 모델, 다층 퍼셉트론, 궤적 데이터 Ⅰ. 서 론최근 인공지능 기술의 발전으로 자율주행 기술의 상 용화를 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 실제로, 현 재 도로에서는 3단계 자율주행 차량이 시범 운행되고 있으며[1], 완전 자율주행 기술의 도입 또한 적극적으로 논의되고 있다[1,2]. 완전 자율주행 기술의 상용화를 위 해서는 차량 간 상호작용 능력이 중요하다고 보고되며 [3,4], 이를 위해 인접 차량의 운전 성향을 파악하는 과정 이 필요하다[5,6]. 이에 따라 운전 성향 추론에 대한 연구 들이 다방면에서 수행되고 있다[7-10]. 운전 성향 추론의 주요 목적은 주행 패턴 분석을 통 해 운전자의 의도나 성향을 추론하는데 있다[11-14]. 이 는 전통적으로 데이터 마이닝 기법을 활용하여 단일 시 점 주행 데이터를 분석하는 방식으로 진행되었지만[15], 단일 시점 데이터를 통해 운전 성향을 성공적으로 추론 하기 어렵다는 한계가 존재하였다. 이러한 문제는 인공 지능 기술의 발전으로 해결되었으며, 특히 인공신경망 을 통해 복잡하게 얽힌 주행 데이터의 패턴을 분석할 수 있게 되었다[16]. 구체적으로 시계열 데이터 기반 모 델은 주행 궤적(Trajectory)정보를 다룰 수 있어, 보다 풍부한 데이터를 활용한 고성능의 추론 모델 구축을 가 능하게 했다[17-21]. 이와 같은 주행 데이터 기반의 운전 성향 추론 모델 은 최근 인접 차량의 성향을 파악하는데 활용되고 있 다. 이때 해당 차량의 주행 정보를 실시간으로 수집하는 과정은 필수적이며, 이를 위해 RSU 및 자체 센싱 모듈 을 활용할 수 있다. 현재 많은 연구에서는 RSU 기반의 데이터 수집 방식이 고려되고 있는데[22-24]., RSU 방식은 차량-인프라 간 통신(Vehicle-to-Infrastructure)을 통해 거리 제약이 비교적 적다는 장점을 가진다. 그러나 통신 오류나 지연이 발생할 경우 시스템 성능이 저하될 위험 이 존재한다[25,26]. 이러한 한계를 극복하기 위해 최근에는 차량의 자체 센싱 모듈을 활용하여 데이터를 수집하는 방식이 주목 받고 있다[27]. 이는 부분적인 관측 정보를 다루므로 보 현실적인 접근 방식으로 여겨지지만, 관측 정보의 제한 으로 인해 비교적 고성능의 추론 모델 구축이 어렵다는 한계가 있다. 또한, 데이터 수집 차량이 특정 성향을 가지고 있다는 점에서 데이터 수집 과정에 해당 성향이 반영될 수 있고, 결국 특정 성향의 차량에만 작동하는 추론 모델로 한정될 수 있다. 따라서 이를 방지하기 위 해 다양한 성향의 차량에 공통적으로 활용할 수 있는 통합 모델의 구현이 필요하다. 추론 모델의 적용 가능성을 분석하는 과정도 중요한 요소로 고려될 수 있다. 특히, 노이즈에 대한 강건성과 현실 주행 데이터의 활용 가능성이 주요 분석 대상이다 [23,24,28-30]. 먼저, 실제 센싱 과정에서는 다양한 형태의 노이즈가 포함될 가능성이 있기 때문에, 이러한 환경에 서도 안정적으로 성능을 유지할 수 있는 추론 모델을 구축할 필요가 있다. 또한, 현재 많은 연구에서는 데이 터 수집의 용이성을 위해 시뮬레이터 기반 데이터를 활 용하는데[30], 이는 실제 주행 환경과의 차이로 인해 모 델의 적용 가능성을 제한할 위험이 있다. 따라서, 실제 주행 데이터를 기반으로 한 실험을 통해 실제 주행 환경 에서 성공적으로 활용 가능한 추론 모델을 구축하는 것 이 필수적이다. 본 연구는 제한된 관측 범위를 갖는 차량의 상대 정 보를 활용하여 인접 차량의 운전 성향을 추론하는 모델 을 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 차량의 관측 정보를 정의하며, 거리적 한계를 극복하기 위해 궤적 데이터 기반의 추론 모델인 트랜스포머 (Transformer)[31]와 Long short-term memo- ry(LSTM)[32]을 활용한다. 또한, 보다 현실적인 추론 모 델 구축을 위해 입력 데이터에 노이즈가 포함된 시나리 오를 고려하며, 시뮬레이터 환경을 넘어 실제 차량에서 의 활용 가능성을 입증하기 위해 실제 도로 환경에서 수집된 주행 데이터셋[33]을 활용하여 추론 모델의 성능 을 분석한다. 본 논문의 제안점은 다음과 같다. · 부분적인 관측 범위에서 수집한 데이터를 활용한 운전 성향 추론 모델을 구축한다. · 다양한 운전 성향의 차량으로부터 수집한 통합 데 이터를 활용함으로써, 운전 성향에 관계 없이 사 용 가능한 범용적 추론 모델을 설계한다. · 노이즈가 포함된 학습 데이터를 활용함으로써, 센 싱 노이즈에 강건한 추론 모델을 설계한다. · 실제 차량 주행 데이터를 활용함으로써 제안 시스 템의 실용성을 확인한다. 본 논문의 구성은 다음과 같다. 먼저 Ⅱ장에서 운전 성향 추론에 대한 선행 연구를 살펴보고, Ⅲ장에서는 제안하는 운전 성향 추론 모델을 소개한다. 이후 Ⅳ장에 서는 모델 학습을 위한 시뮬레이터 설정을 살펴본 후 V장에서 추론 모델의 성능을 분석한다. VI장에서는 실 제 차량 데이터셋을 활용하여 추론 모델의 성능을 분석 하며, VII장에서는 결론을 맺는다. 본 논문에서 사용한 모든 기호는 Appendix A1에서 확인 가능하다. Ⅱ. 선행연구2.1 주행 데이터 기반 운전자 성향 추론 연구초기의 운전 성향 추론 연구는 주로 운전자의 성향을 단순 분류하는 데 집중되었다. 예를 들어 [14]에서는 HCA와 PCA와 같은 데이터 마이닝 기법을 활용하여 운전 성향을 분류하고 분석할 수 있음을 보여주었으며, [16]에서는 주행 정보에 운전 성향 지수를 추가하고 CNN 모델을 통해 운전 성향을 분류할 수 있음을 보여 주었다. 최근에는 운전 성향을 실제 주행 환경에서 활용하려 는 필요성이 대두되면서 , 단순 분류를 넘어 인접 차량의 운전 성향을 추론하는 연구로 발전하고 있다[5,6]. 특히, 인접 차량과의 상호작용 능력이 크게 요구되는 주행 환 경에서의 성향 추론 연구가 활발히 이루어지고 있다 [7-10]. 예를 들어, [9]에서는 차선 병합 도로에서 자율주 행 차량이 본 차선으로 합류할 때, 본 차선 운전자의 성향과 주행 경로를 예측할 수 있음을 보여주었다 . 또한 [10]에서는 메타 정책을 통해 다양한 차량의 행동을 학 습함으로써 자율주행 차량이 T자형 도로에서 인접 차 량의 운전 성향을 파악할 수 있음을 보였다. 본 연구에서는 인접 차량의 성향 추론을 목표로 하 며, 차선 감소 구간과 같이 인접 차량과 상호작용 능력 이 중요한 환경을 고려한다. 2.2 궤적 데이터 기반 운전 성향 추론 모델궤적 데이터는 시간에 따른 주행 정보를 포함한다는 점에서 차량의 행동 패턴을 파악하는 데 효과적이다. 이에, 궤적 데이터 기반의 운전 성향 추론 연구가 활발 히 수행되고 있으며 , 이를 위해 시계열 인공신경망 모델 이 주로 활용되고 있다[17-21]. 시계열 모델을 기반으로 한 운전 성향 추론 연구에서 는 주로 순환신경망을 활용할 수 있다[17]. 해당 방법론 은 궤적 데이터를 순차적으로 입력 받으므로 시계열적 특성 분석에 효과적이지만, 긴 길이의 궤적 데이터를 고려할 경우 장기 종속성 문제를 마주할 수 있다. 이에, 최근에는 장기 종속성 문제를 완화하기 위한 모델 구조 를 활용하는 연구가 활발히 진행되고 있다[18-20]. 예를 들어, [18]에서는 LSTM 기반 운전 성향 추론 모델을 구축하여, 긴 길이의 궤적 데이터를 효과적으로 활용할 수 있음을 보였다. 또한, [19]에서는 어텐션 기반의 트 랜스포머 모델을 활용함으로써, 추론 과정에서 중요한 특성을 반영하고 운전 성향을 분류할 수 있음을 보였다 . 이처럼 궤적 데이터를 효과적으로 활용하기 위한 연 구가 활발히 진행되고 있다. 이에 본 연구에서는, 대표 적인 시계열 모델인 LSTM과 트랜스포머를 기반으로 운전 성향 추론 모델을 구축하고자 한다. 2.3 현실적 주행 환경을 고려한 운전자 성향 추 론 모델운전 성향 추론 모델의 실효성을 높이기 위해서는 현실적인 주행 환경의 반영이 필요하다 . 이를 위해 일부 연구에서는 노이즈가 포함된 주행 데이터를 활용함으 로써 , 완벽한 정보를 획득하기 어려운 실제 주행 환경을 고려한다[28-30]. 예를 들어, [28]에서는 가우시안 노이즈 를 추가하여 불확실한 상황에서 운전 성향을 추론하고 주행 궤적을 예측하는 연구를 수행하였다. 또한, [29]에 서는 불확실한 주행 환경을 설계하고 이를 기반으로 궤 적 데이터를 생성하여 해당 환경에서 운전자의 성향 추 론을 수행하였다. [30]에서는 커널 밀도 추정과 유클리 드 거리를 도입하여 불확실성을 처리하고, 이를 통해 안정적으로 운전 성향을 추론할 수 있음을 보였다. 현실적 추론 모델 구축을 위한 추가적인 방법으로는 실제 운전자의 주행 데이터를 활용하는 접근이 있다. 대표적으로, [23]에서는 고속도로에서 수집된 실제 데 이터를 활용하여 추론 모델을 구축하였고, [24]에서는 차선 병합 구간과 같이 차량 간 상호작용이 활발한 도로 에서 실제 주행 데이터를 통한 성향 추론 모델을 구축하 였다. 이처럼, 현실적인 주행 환경이 고려된 성향 추론 연 구의 중요성이 높아지고 있지만, 여전히 많은 연구에서 는 시뮬레이터 기반의 데이터[18,19,30] 혹은 노이즈가 제 외된 데이터를 활용한다[21,22,27]. 이에 본 연구에서는 현 실적인 환경을 반영하기 위해 노이즈가 포함된 궤적 데 이터를 고려하고, 실제 운전자의 주행 데이터[33]를 기반 으로 추론 모델을 설계하고 분석한다. Ⅲ. 부분 관측 정보에 기반한 운전 성향 추론 전략본 연구는 차량 간 상호작용이 빈번히 발생하는 상황 에서 인접 차량의 운전 성향 추론을 목표로 한다. 본 절에서는 주행 환경과 모델 입력 정보 정의, 제안 모델 학습 방식에 대해 논의한다. 3.1 도로 환경 및 차량 정의본 연구에서 고려하는 도로 환경은 I대의 차량 집합 [TeX:] $$\begin{equation} K=\left\{k_1, k_2, \cdots, k_I\right\} \end{equation}$$이 주행하는 환경이다. 이때 각 차 량은 고유한 운전 성향을 지니며, J종류의 운전 성향 [TeX:] $$\begin{equation} C=\left\{c_1, c_2, \cdots, c_J\right\} \end{equation}$$으로 정의될 수 있다. 관측 차량 (Ego vehicle) kt, ego은 차량의 자체 센싱을 통해 인접 차량에 대한 주행 정보를 수집하며, 타겟 차량(Target vehicle) kt, target 은 운전 성향 추론의 대상이 된다. 관측 차량은 관측 가능 범위(Observable area) 내에 서 주행 정보를 수집하며, 해당 범위는 관측 차량이 위 치한 차선 ht, ego을 포함하여 총 H개의 차선으로 정의 된다. 또한 관측 가능 범위는 관측 차량의 절대 위치 pt, ego를 기준으로, 전방과 후방 각각 V만큼의 영역으 로 설정된다(그림1). 관측 차량의 관측 가능 범위 내에 위치한 차량 (Observable vehicle)은 집합 [TeX:] $$\begin{equation} K_{t, o b s} \subset K \end{equation}$$으로 나타낼 수 있다. 이때 관측 가능 차량 집합 Kt, obs은 임의의 차 선 [TeX:] $$\begin{equation} h \in[1,2, \cdots, H] \end{equation}$$에 대해 각 차선별 전방 차량 집합 Kt, lh과 후방 차량 집합 Kt, fh으로 나눌 수 있다. 이때 Leader 차량 [TeX:] $$\begin{equation} k_{t, l_h} \in K_{t, l_h} \end{equation}$$은 전방 차량 집합에서 관측 차량과 가장 가까운 차량을 의미하며, Follower 차량 [TeX:] $$\begin{equation} k_{t, f_h} \in K_{t, f_h} \end{equation}$$은 후방 차량 집합에서 관측 차량과 가장 가까운 차량으로 정의한다. 타겟 차량 kt, target은 관측 가능 범위 내에 위치해야 하며, 관측 차량을 기준으로 Leader 차량 kt, lh 또는 Folower 차량 kt, fh 내에서 정의 된다. 3.2 운전 성향 추론을 위한 관측 정보 정의운전 성향 추론을 위한 주행 정보를 수집하는 과정에 서, 관측 차량이 t시점에 얻을 수 있는 주행 정보 [TeX:] $$\begin{equation} o_t \in \mathbb{R}^{6 H+5} \end{equation}$$는 다음과 같다.

(1)[TeX:] $$\begin{equation} \boldsymbol{o}_t=\left[\boldsymbol{o}_{t, \text { ego }}^{\top}, \boldsymbol{o}_{t, \text { target }}^{\top}, \boldsymbol{o}_{t, \text { obs }}^{\top}\right]^{\top} \end{equation}$$식 (1)에서 ot, ego는 관측 차량 kt, ego에 대한 절대 정 보이고, ot, target은 타겟 차량 kt, target에 대한 상대 정보 이며, ot, obs는 관측 가능 범위 내 정보를 나타낸다. 먼저 관측 차량의 절대 정보 ot, ego는 다음과 같이 정의된다.

(2)[TeX:] $$\begin{equation} \boldsymbol{o}_{t, \text { ego }}=\left[v_{t, \text { ego }}, p_{t, \text { ego }}, h_{t, \text { ego }}\right]^{\top} \end{equation}$$식 (2)에서 vt, ego는 관측 차량의 속도, pt, ego는 절대 위치, ht, ego는 현재 차선 번호를 나타낸다. 다음으로 타겟 차량의 상대 정보는 아래와 같다.

(3)[TeX:] $$\begin{equation} o_{t, \text { target }}=\left[h_{t, \text { target }}, b_{t, \text { target }}\right]^{\top} \end{equation}$$식 (3)에서 ht, target는 타겟 차량의 현재 차선 번호를 나타낸다. 관측 차량은 H차선에 대해 관측하므로, [TeX:] $$\begin{equation} \left[h_{t, e g o}-\left\lfloor\frac{H}{2}\right\rfloor, h_{t, e g o}+\left\lfloor\frac{H}{2}\right\rfloor\right] \end{equation}$$ 범위의 차선을 관 측 가능하다. 도로의 1차선을 가장 좌측 차선으로 정의 하므로, 타겟 차량이 관측 차량의 좌측에 위치하는 경우 ht, target<ht, ego, 우측에 위치하는 경우 ht, target>ht, ego로 정의된다. 만약 동일 차선에 위치한 경우 ht, target=ht, ego로 표현된다. [TeX:] $$\begin{equation} b_{t, \text { target }} \in\{-1,+1\} \end{equation}$$는 타겟 차량의 전후방 존재 여부 를 나타낸다. 이는 상대 위치 [TeX:] $$\begin{equation} \Delta p_{t, \text { target }}=p_{t, \text { target }}-p_{t, \text { ego }} \end{equation}$$를 통해 계산되며, bt, target 는 아래와 같다.

(4)[TeX:] $$\begin{equation} b_{t, \text { target }}= \begin{cases}+1 & \text { if } \Delta p_{t, \text { target }} \geq 0 \\ -1 & \text { if } \Delta p_{t, \text { target }}<0\end{cases} \end{equation}$$식 (4)와 같이 타겟 차량이 관측 차량보다 전방에 위치한 경우 [TeX:] $$\begin{equation} \left(\Delta p_{t, \text { target }} \geq 0\right) b_{t, \text { target }} \end{equation}$$은 +1로 정의되 며, 후방에 위치한 경우[TeX:] $$\begin{equation} \left(\Delta p_{t, \text { target }}<0\right)-1 \end{equation}$$로 정의된 다. 해당 정보를 통해 t 시점에서 타겟 차량과 관측 차 량의 상대적인 위치 관계를 파악할 수 있다. 그림 2는 관측 차량의 관측 범위가 H=3 차선일 때 타겟 차량에 대한 상대 정보의 예시를 나타낸다. 마지막으로 관측 가능 범위에서 얻을 수 있는 정보 ot, obs는 타겟 차량의 행동에 영향을 미칠 수 있는 차량 정보나 공간 정보를 포함하며, 관측 차량의 센싱 모듈을 통해 수집된다. 해당 정보는 다음과 같이 정의된다.

(5)[TeX:] $$\begin{equation} o_t=\left[\Delta v_t^{\top}, \Delta p_t^{\top}, \rho_t^{\top}, \zeta_t^{\top}\right]^{\top} \end{equation}$$식 (5)에서 [TeX:] $$\begin{equation} \Delta v_t, \Delta p_t \end{equation}$$는 각각 차량의 상대 속도와 상대 거리를 나타낸다. 먼저, [TeX:] $$\begin{equation} \Delta v_t=\left[\Delta v_{t, l_1}, \cdots, \Delta v_{t, l_H}, \Delta v_{t, f_1}, \cdots, \Delta v_{t, f_H}\right]^{\top} \end{equation}$$는 관 측 차량과 각 차선의 Leader, Follower 차량과의 상대 속도, [TeX:] $$\begin{equation} \Delta p_t=\left[\Delta p_{t, l_1}, \cdots, p_{t, l_H}, \Delta p_{t, f_1}, \cdots, p_{t, f_H}\right\}^{\top} \end{equation}$$는 상 대 거리를 나타낸다. 다음으로 [TeX:] $$\begin{equation} \rho_t=\left[\rho_{t, 1}, \rho_{t, 2}, \cdots, \rho_{t, H}\right]^{\top} \end{equation}$$는 전방 차선별 밀도로, 관측 차량의 전방 관측 가능 거리 V 대비 각 차선별로 차량이 차지하는 비율을 나타내며, 각 요소는 다음을 만족한다.

(6)[TeX:] $$\begin{equation} \rho_{t, h} \propto \frac{\left|K_{t, l_h}\right|}{V} \end{equation}$$식 (6)에서 ρt, h는 각 차선의 전방 차량 대수 [TeX:] $$\begin{equation} \left|K_{t, l_h}\right| \end{equation}$$ 에 비례한다. 마지막으로 [TeX:] $$\begin{equation} \zeta_t=\left[\zeta_{t, 1}, \zeta_{t, 2}, \cdots, \zeta_{t, H}\right]^{\top} \end{equation}$$는 관측 차량의 전방 관측 가능 범위 내에서 주행 가능한 차선 거리를 의미하며, 실제 주행 가능한 도로 길이에 비 례 하여 정의된다. 관측 가능 범위 내에서 차선이 유지 되는 경우 +V, 차선이 존재하지 않 는 경우 0으로 정의 된다. 만약 전방 관측 범위 V보다 주행 가능한 도로 길이 가 짧은 경우 ζt, h는 [0,+V]의 범위에서 정의된다. 관측 가능 범위 내 정보 ot, obs는 센싱을 통해 얻은 정보이며 센싱 과정에서 노이즈가 포함될 수 있다. 본 연구는 관측 정보에 노이즈가 존재하는 시나리오를 다 루며, 노이즈가 포함된 정보 [TeX:] $$\begin{equation} \tilde{\boldsymbol{o}}_{t, obs} \end{equation}$$는 다음과 같이 정의 된다.

(7)[TeX:] $$\begin{equation} \tilde{o}_{t, o b s} \leftarrow o_{t, o b s}+\epsilon_t, \quad \text { where } \epsilon_{\mathrm{t}} \sim \mathrm{~N}\left(0, \sigma_{\mathrm{t}}^2\right) \end{equation}$$식 (7)에서 ϵt는 평균이 0이고 분산이 [TeX:] $$\begin{equation} \sigma_t^2 \end{equation}$$인 가우시안 분포 [TeX:] $$\begin{equation} N\left(0, \sigma_t^2\right) \end{equation}$$에서 샘플링된 노이즈를 의미한다. 이는 관측 정보 ot, obs에 샘플링 된 노이즈 ϵt를 추가하여 노이 즈가 포함된 정보 [TeX:] $$\begin{equation} \tilde{\boldsymbol{O}}_{t, o b s} \end{equation}$$를 얻는 과정으로, 실제 관측 환경에서 발생할 수 있는 노이즈의 영향을 반영한다. 3.3 부분 관측 궤적 데이터 기반 운전 성향 추론 모델본 연구는 관측 차량의 운전 성향에 관계없이 범용적 으로 활용 가능한 운전 성향 추론 모델의 구축을 목표로 한다. 이를 위해 다양한 운전 성향의 차량이 수집한 관 측 정보를 기반으로 통합 데이터셋을 구축한다. 이때, 인접 차량의 행동을 효과적으로 반영하기 위해 단일 시 점 데이터가 아닌 궤적 데이터를 활용한다. 구체적으로 궤적 데이터는 특정 시점 α부터 일정 시간 간격 T 동 안의 단일 시점 데이터를 포함하는 시계열 데이터로 정 의되며, 이는 [TeX:] $$\begin{equation} \left\{\boldsymbol{o}_t\right\}_{t=\alpha}^{\alpha+T} \end{equation}$$로 나타낼 수 있다. 이러한 시계 열적 특성은 시간에 따라 변화하는 인접 차량의 행동 양상을 반영하기에 용이하다. 제안하는 시스템은 궤적 데이터에서 핵심 정보를 추 출하고 이를 기반으로 운전 성향을 추론하는 모델 f의 설계를 포함한다(그림 3). 이때 궤적 데이터를 효과적으 로 처리하기 위해 멀티헤드 셀프 어텐션 메커 니즘을 사 용하는 트랜스포머와 순환신경망 계열인 LSTM을 활 용하여 모델을 설계할 수 있다. 운전 성향 추론 모델 f은 최적화하려는 모델의 파라미터를 나타내며, 정답 운전 성향 [TeX:] $$\begin{equation} c_j \in C \end{equation}$$에 대한 학습은 다음과 같은 방식으로 진행된다.

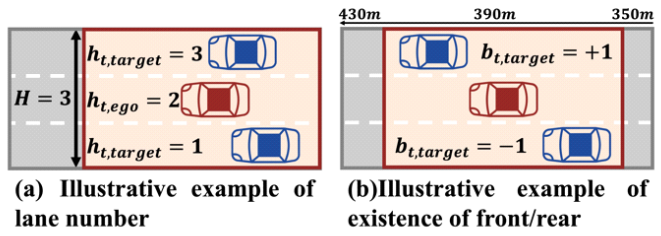

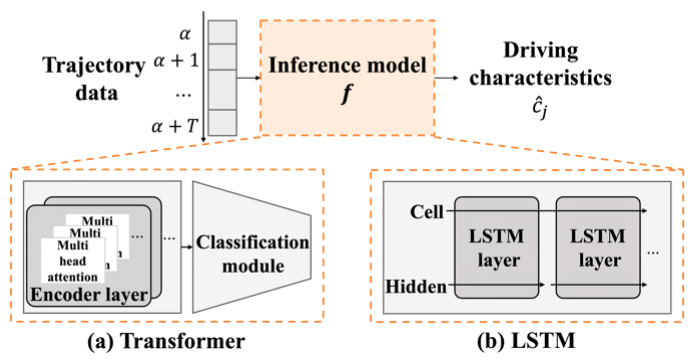

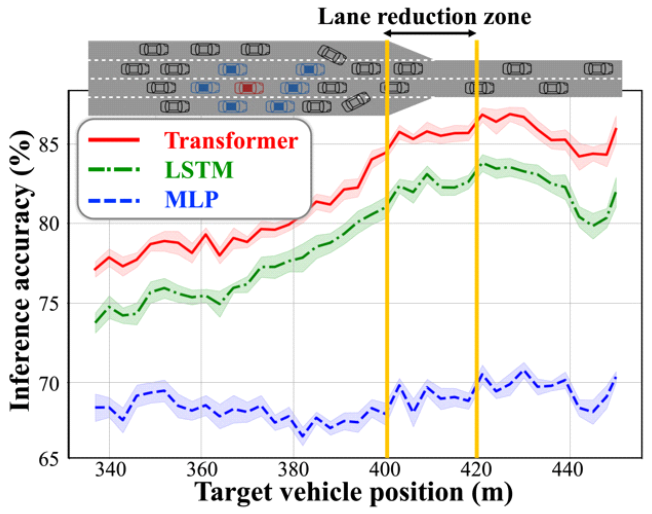

(8)[TeX:] $$\begin{equation} f \leftarrow f-\eta \nabla L_{C E}\left(\left\{o_t\right\}_{t=\alpha}^{\alpha+T}, c_j ; f\right) \end{equation}$$식 (8)은 추론 모델의 업데이트 과정을 나타내며, 모 델은 입력 데이터 [TeX:] $$\begin{equation} \left\{\boldsymbol{o}_t\right\}_{t=\alpha}^{\alpha+T} \end{equation}$$에 대한 추론 결과와 실제 레이블 cj 간의 차이를 기반으로 학습된다. 이 과정에서 다중 클래스 추론 문제를 다루기 위해 크로스 엔트로피 손실 함수 LCE를 사용하여 모델이 출력한 확률 분포와 실제 레이블 간 차이를 계산한다. 이후, 경사 하강법을 통해 손실 함수의 변화율 [TeX:] $$\begin{equation} \nabla L_{C E} \end{equation}$$을 계산하고 학습률 η 에 따라 모델 파라미터를 업데이트한다. Ⅳ. 운전 성향 추론 모델 학습을 위한 시뮬레이터 설정본 장에서는 운전 성향 추론 모델의 학습을 위한 시 뮬레이터 설정을 소개한다. 먼저, 도로 환경에 대한 시 뮬레이터 설정과 차량 설정을 살펴본 후, 설계한 운전 성향에 대해 소개한다. 이후 학습 모델을 살펴본 후 학 습 환경 설정을 소개한다. 4.1 시뮬레이터 환경 설정본 연구에서는 추론 모델의 학습을 위해 관측 데이터 를 수집하고자 교통 제어 시뮬레이터 SUMO[34] 기반의 Flow[35]를 사용한다. 그림 4와 같이 차선 감소 구간 (Lane reduction zone)을 포함하는 도로 환경을 고려함 으로써 차량 간 상호작용이 빈번히 발생하는 상황을 반 영하였다. 이때 차선 전환 지점(Transition point)은 1개 이며, 최대 4차선 및 최소 2차선의 구조로 설정하였다. 4.2 차량 및 운전 성향 설정도로를 주행하는 전체 차량 대수 I는 45대이다. 관측 차량은 관측 가능 차선 H=3, 관측 범위 V=30m로 정의된 관측 가능 범위 내에서 t시점 기준 최대 6대의 Leader와 Follower 차량에 대한 운전 성향을 동시에 추론할 수 있다. 도로 내 각 차량의 운전 성향은 J=3종 류로 분류된다. 이때 각 차량의 운전 성향은 제어이론 기반 모델을 활용하여 정의되며, 시뮬레이터에서 제공 하는 Intelligent Driver Model(IDM)[36], Gipps[37], Car Following Model(CFM)[38]의 파라미터를 조정하여 생 성하였다. 운전 성향의 주요 파라미터는 차량 간 정지 거리로, 차량이 정지한 상태에서 동일 차선 Leader 차 량과의 차간 간격을 의미한다. 해당 파라미터를 포함하 여 운전 성향을 설계하기 위해 조정한 파라미터는 다음 과 같다. · 보수적(Conservative)[36] 차량 간 정지 거리를 가 장 길게 설정함으로써, 정체가 적은 상황에서도 안정적인 주행을 유지할 수 있다. 또한 차선 변경 행동을 최소화하여 인접 차선에 미치는 영향을 줄 이도록 설계된다. · 중립적(Neutral)[37] 차량 간 정지 거리를 보수적 인 성향 대비 약 0.4배로 설정하여, 정체 상황에서 교통 흐름을 고려하며 주행한다. 만약 원활한 도 로 환경인 경우 목표 속도를 달성하기 위해 주행 하며, 목표 속도는 각 차량이 도달하려는 속도를 의미한다. · 공격적(Aggressive)[38] 차량 간 거리가 가장 짧으 며, 보수적인 성향 대비 약 0.06배로 설정한다. 목표 속도 달성 및 동일 차선 Leader 차량과의 속도 차이에 중점을 두며, 만약 Leader 차량이 높 은 속도로 주행하는 경우 해당 차량의 속도를 따 라가도록 속도를 조정한다. 4.3 인공신경망 기반 학습 모델 설정본 연구에서 운전 성향 추론 모델의 성능을 비교하기 위해 다음과 같은 모델을 학습에 사용한다. · MLP: 퍼셉트론을 여러 층 쌓은 구조로, 일반적 인 Feed forward 신경망 중 하나이다. 해당 모델 은 계산 복잡도가 낮아 하드웨어 성능에 크게 영 향을 받지 않고 활용 가능하지만, 단일 시점 데이 터를 입력으로 다루므로 차량의 행동 패턴을 제한 적으로 활용한다. · LSTM[32]: 순환 신경망 계열의 모델로 셀 상태와 은닉 상태를 통해 입력 데이터를 처리한다. MLP 와 달리 궤적 데이터를 다룰 수 있지만, 긴 입력 데이터에서 장기 종속성 문제가 발생할 수 있다. · Transformer[31]: 셀프 어텐션 기반 모델로, 인코 더와 디코더 구조를 갖추고 있다. 모델 내부의 멀 티헤드 셀프 어텐션을 통해 입력 데이터 간의 관 계를 효과적으로 파악하며, 궤적 데이터를 병렬 처리할 수 있다. 그러나 MLP, LSTM 모델에 비해 상대적으로 높은 성능의 하드웨어가 요구된다. 본 실험에서는 시뮬레이터를 통해 총 3,625,454개 의 궤적 데이터를 생성하였으며, 학습 데이터셋과 테스 트 데이터셋은 5:1의 비율로 나누었다. 관측 정보 수집 시 시뮬레이션 실행 시간 Tfull은 3700t이며, 학습 안정 화를 위한 warm-up 시간 Twarm=700t과 정보 수집 시간 Tdriving=3000t으로 구성된다. 각 궤적 데이터의 길이는 T=20t이며, 1t=0.1s로 정의하였다. 실험에 사용된 하드웨어 성능 및 환경은 Appendix A1과 A2에 서 확인할 수 있으며, 구체적인 운전 성향과 시뮬레이터 설정, 모델별 Hyperparameter 구성은 Appendix A3과 A4, A5에서 확인 가능하다. Ⅴ. 시뮬레이션 데이터셋 기반 운전 성향 추론 모델 성능 분석본 장에서는 제안하는 운전 성향 추론 모델의 성능을 분석한다. 먼저, 타겟 차량의 도로 위치에 따른 학습 모델 별 추론 정확도를 비교하고, 특히 차선 감소 구간에 서의 추론 성능을 정성적 및 정량적으로 분석한다. 이 후, 관측 차량의 운전 성향에 따른 모델 성능을 살펴본 후, 현실적인 주행 환경을 반영하여 노이즈가 포함된 관측 정보에서의 성능을 분석한다. 5.1 학습 모델에 따른 추론 모델 성능 분석그림 5는 차선 감소 구간을 포함하는 도로에서 타겟 차량의 위치에 따른 추론 성능을 나타낸다. 각 실험은 5개의 랜덤 시드에 대한 평균 성능을 나타내며, 1차 표준편차는 그래프 내 음영으로 표시하였다. 해당 결과 를 통해 궤적 데이터를 입력으로 다루는 트랜스포머와 LSTM 기반 추론 모델이 단일 시점 주행 데이터를 다루 는 MLP 기반 모델보다 더 높은 성능을 보임을 확인할 수 있다. 특히 트랜스포머 기반 추론 모델은 도로 전 구간에 걸쳐 가장 우수한 성능을 보였으며, 이는 타겟 차량의 행동 패턴을 반영하는 궤적 데이터를 활용함으 로써 인접 차량의 운전 성향을 성공적으로 추론할 수 있음을 의미한다. 특히, 트랜스포머와 LSTM 기반 추론 모델은 차선 감소 구간에 가까워질수록 추론 성능이 증가하는 경향 을 보인다. 차선 감소 구간은 4차선에서 2차선으로 도 로 수용량이 급격히 줄어드므로 4차선 구간에 비해 잦 은 차선 변경과 가속 등 복잡한 운전 행동이 유발된다. 이러한 도로 환경은 운전 성향이 뚜렷 하게 드러나는 상 황을 제공하며, 이를 통해 제안하는 시스템이 차량 간 상호작용이 중요한 구간에서 운전 성향을 효과적으로 파악할 수 있음을 나타낸다. 표 1. 차선 감소 구간에서의 추론 정확도와 모델별 최대 성능

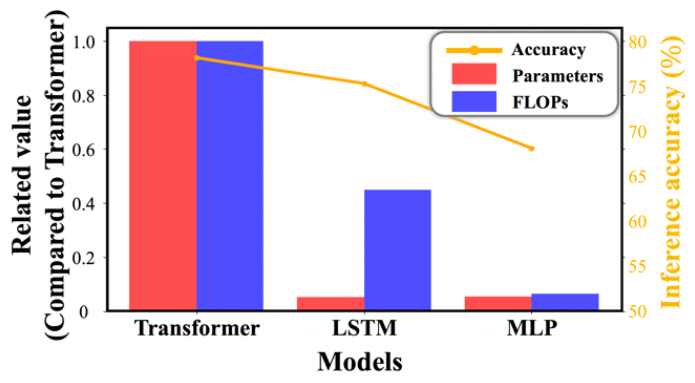

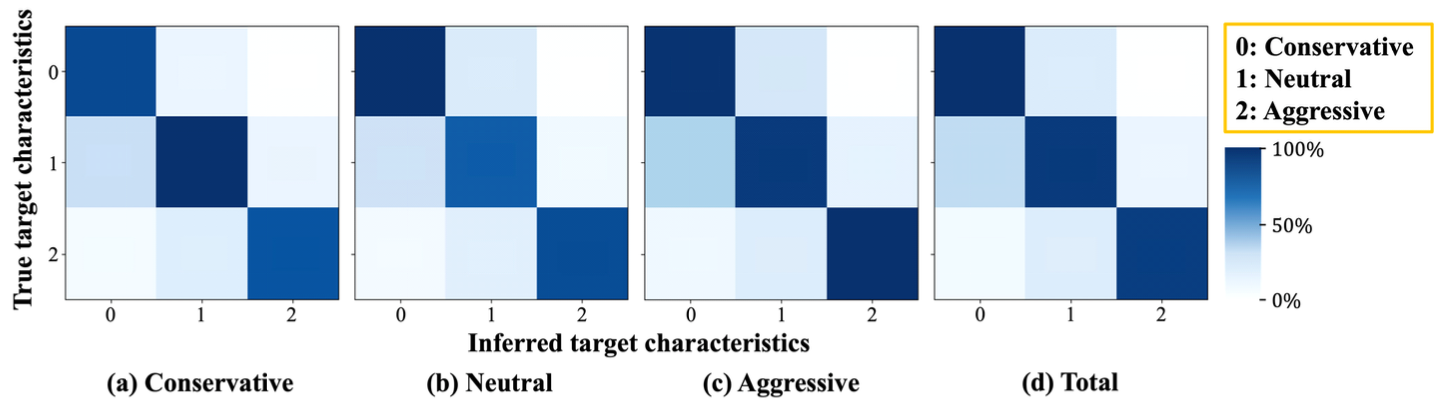

보다 자세한 성능 수치는 표 1에서 확인할 수 있다. 해당 표는 타겟 차량이 차선 감소 구간인 400m에서 420m 사이에 위치할 때의 추론 성능을 나타내며, RSU 를 통해 수집된 데이터셋에 대한 추론 성능을 함께 나타 내었다. 여기서 RSU를 활용한 데이터 수집 방법은 제 안하는 시스템과 달리 타겟 차량의 전체 주행 정보를 직접적으로 수집할 수 있어, 데이터 수집 과정에서 관측 주체의 운전 성향이나 외부 요인의 영향을 상대적으로 적게 받는다. 따라서 해당 방법은 각 모델의 최대 성능 (Upper bound)을 나타낼 수 있다. 반면, 본 연구에서 제안하는 시스템은 제한적인 관측 범위에서 수집한 주 행 정보만을 사용하므로, RSU 기반 수집 방법에 비해 더욱 복잡한 주행 정보를 처리해야 한다. 그럼에도, 표 1의 결과는 차량 간 상호작용이 빈번히 발생하는 구간에서 제안하는 시스템을 통해 인접 차량 의 운전 성향을 안정적으로 추론할 수 있음을 보여준다. 특히 트랜스포머 기반 모델은 MLP 모델에 비해 평균 19.38% 더 높은 성능을 보여주며, LSTM 모델 또한 평균 82.36%의 정확도를 보여준다. 이는 제안하는 시 스템이 제한된 관측 범위 내에서 수집한 궤적 데이터만 으로도 인접 차량에 대한 운전 성향 추론이 가능함을 의미한다. 추가적으로 각 모델별 추론 성능과 함께 파라미터 수와 FLOPs(Floating point operations per second)를 활용하여 모델의 복잡도 분석을 수행한다. FLOPs는 초 당 수행되는 부동소수점 연산량을 나타내는 지표로, 인 공신경망 모델의 순전파 과정에서 필요한 연산량을 의 미한다. 그림 6은 트랜스포머 모델을 기준으로 각 학습 모델의 파라미터 수와 FLOPs를 상대적으로 나타낸 막 대 그래 프이며,1) 꺾은선 그래 프는 각 모델의 추론 정확 도를 나타낸다. 여기서 LSTM 모델과 MLP 모델의 값 은 트랜스포머 모델의 파라미터 수와 FLOPs를 기준으 로 상대적인 값으로 표현된다. 해당 결과를 통해 단일 시점 데이터를 입력으로 하는 MLP 기반 모델이 상대적으로 적은 연산량으로 학습이 가능하며, 이에 따라 파라미터 수와 FLOPs가 현저히 낮음을 확인할 수 있다. 그러나 MLP 기반 모델은 제안 하는 시스템에 비해 낮은 추론 정확도를 보인다. 반면, 제안하는 시스템은 MLP 기반 모델에 비해 상대적으로 높은 모델 복잡도를 가지지만, 우수한 추론 정확도를 보여준다. 이때 트랜스포머와 LSTM 기반 모델은 추론 정확도에서 큰 차이를 보이지 않지만, LSTM 기반 모델 은 파라미터수와 FLOPs가 상대적으로 적어 모델 효율 성 측면에서 더 우수함을 확인할 수 있다. 또한, 표 2는 각 학습 모델별 추론 시간을 나타내며, 한 개의 궤적 데이터에 대한 평균 추론 시간을 나타낸 다. 해당 결과는 FLOPs 값에 상응하는 결과를 보인다. 구체적으로 트랜스포머 기반 모델의 추론 시간은 LSTM 기반 모델에 비해 약 1.27배 느리게 나타났으며, 단일 시점 데이터를 다루는 MLP 기반 모델이 가장 짧 은 추론 시간을 보였다. 이러한 분석은 학습 모델의 성 능과 모델 복잡도가 상충 관계에 있음을 나타낸다. 5.2 관측 차량의 운전 성향에 대한 성능 분석본 절에서는 관측 차량의 운전 성향에 관계없이 제안 하는 시스템을 적용 가능한지 확인하기 위해 학습 결과 를 심층 분석하였다. 그림 7은 트랜스포머 기반 모델의 추론 결과를 관측 차량 운전 성향에 따라 나타낸 Confusion matrix이다. (a), (b), (c)는 관측 차량이 각각 보수적, 중립적, 공격적 성향을 가진 경우에 대한 결과 이며, (d)는 전체 관측 정보에 대한 결과를 나타낸다. 가로축은 모델이 추론한 타겟 차량의 운전 성향 [TeX:] $$\begin{equation} \hat{c}_j \end{equation}$$을 의미하고, 세로축은 실제 타겟 차량의 운전 성향 cj을 의미한다. 대각선은 모델이 추론한 운전 성향과 실제 운전 성향이 일치하는 경우를 나타내며, 색상이 진할수 록 모델의 추론 성능이 높음을 의미한다. 그림 7의 (a), (b), (c)에 대한 분석을 통해 관측 차량 의 운전 성향에 관계없이 타겟 차량의 운전 성향을 성공 적으로 추론할 수 있음을 확인 가능하다. 이는 제안하는 모델이 특정 운전 성향에 편향되지 않고 안정적인 추론 성능을 보임을 의미한다. 특히, 그림 7의 (b)는 중립적 인 성향을 가지는 관측 차량에 대한 추론 결과로, 도로 상황에 따라 유연한 행동을 보이는 차량이 수집 한정보 로도 타겟 차량의 운전 성향을 안정적으로 추론할 수 있음을 확인 가능하다. 결국 관측 차량의 운전 성향에 관계없이 제안하는 시스템을 다양한 운전 성향의 차량 에 적용할 수 있음을 시사한다. 5.3 관측 노이즈에 따른 추론 강건성 분석실제 도로 환경에서 이동 중인 개체가 데이터를 수집 하는 경우 완벽한 정보를 확보하는 데 어려움 이 존재한 다. 이에 따라, 관측 정보에 노이즈가 포함된 환경에서 추론 모델의 노이즈 강건성을 분석하는 과정은 필수적 이다. 표 3은 보다 현실적인 관측 상황을 반영하여, 센 싱 과정에서 발생할 수 있는 노이즈의 정도에 따른 추론 정확도를 나타낸다. 이때 노이즈의 양은 식 (7)에서 정 의한 표준편차 [TeX:] $$\begin{equation} \sigma_t\left(0.03 \leq \sigma_t \leq 0.15\right) \end{equation}$$와 신호 대 잡음 비(Signal-to-noise ratio; SNR)로 표현하였다. 일반적 으로 SNR이 25dB이상일 경우 신뢰할 수 있는 관측 정보로 간주되며[39], 만약 SNR이 15dB에서 25dB사 이일 경우 연결 상태가 불안정하거나 센싱 과정에서 발 생할 수 있는 최소 허용 노이즈 수준으로 평가된다[40]. 표 3. 관측 정보 내 노이즈 양에 따른 정량적 분석

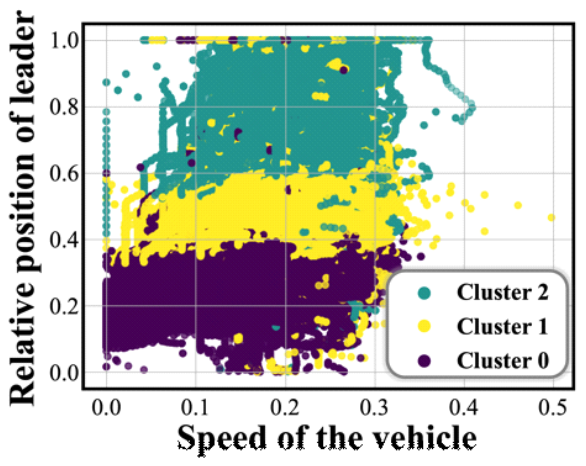

해당 결과를 통해 노이즈가 증가함에 따른 성능 감소 폭이 트랜스포머와 LSTM 기반 모델이 상대적으로 작 음을 확인 가능하다. 특히, 트랜스포머 기반 추론 모델 은 관측 정보 내 노이즈 양과 무관하게 비교 모델 대비 가장 높은 성능을 보였다. 이러한 결과는 제안하는 추론 시스템을 실제 환경에 적용함에 있어, MLP 모델보다 노이즈에 더 강건한 성능을 보임을 의미한다. Ⅵ. 실제 차량 데이터셋 기반 운전 성향 추론 모델 성능 분석본 장에서는 연방 고속도로 관리국의 차세대 시뮬레 이션(NGSIM)에서 수집한 US Route 101(US-101) 데 이터셋을 활용하여, 제안하는 시스템의 실제 활용 가능 성을 확인한다[33]. NGSIM 데이터셋은 RSU로 수집된 정보이므로, 이를 부분 관측 정보로 활용하기 위한 전처 리를 수행하고, 운전 성향 레이블을 생성하기 위해 Pseudo-labeling 처리를 진행한다. 이후, 해당 데이터셋 을 기반으로 제안하는 시스템의 성능을 평가하고, 관측 차량의 운전 성향별 성능을 분석한다. 6.1 NGSIM 데이터셋의 전처리 과정6.1.1 추론 모델의 입력 데이터 전처리NGSIM 데이터셋은 고속도로 환경에서 RSU를 통 해 수집된 실제 차량 주행 데이터로, 차량의 속도와 위 치, 가속도 등의 특성을 포함한다. 이러한 데이터는 연 구에 활용 가치가 높지만, 데이터 수집 과정에서 발생한 결측값과 차량의 속도 및 가속도 데이터에 오류값이 포 함되어 있어 추가적인 처리가 필요하다. 이에 따라, 관 측 정보 내 오류를 최소화하도록 전처리를 진행하였 다.2) 또한 3.2절에서 정의된 관측 정보의 요소로 가공 하여 추론 모델에 입력 가능한 형태로 처리하였다. 6.1.2 운전 성향 생성을 위한 Pseudo-labeling본 연구에서는 실제 데이터셋을 활용하기 위해 Pseudo-labeling 기법을 적용하여 운전 성향 레이블을 생성하였으며, 이 과정에서 K-means 클러스터링을 활 용하였다. K-means 알고리즘은 각 데이터 포인트를 M 개의 클러스터로 분류하는 비지도학습 방법으로, 이 알 고리즘의 목적 함수는 다음과 같다.

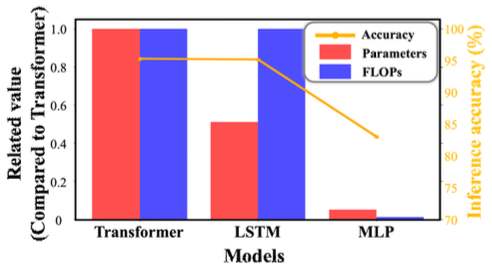

(9)[TeX:] $$\begin{equation} \begin{array}{r} \arg \min _S \sum_{m=1}^M \sum_{\mathrm{x} \in \mathrm{~S}_{\mathrm{m}}}\left\|\mathrm{x}-\mu_{\mathrm{m}}\right\|^2 \\ \quad \text { where } \mu_{\mathrm{m}}=\frac{1}{\left|\mathrm{~S}_{\mathrm{m}}\right|} \sum_{\mathrm{x} \in \mathrm{~S}_{\mathrm{m}}} \mathrm{x} \end{array} \end{equation}$$식 (9)에서 [TeX:] $$\begin{equation} x \in S_m \end{equation}$$는 데이터 포인트 벡터를 나타내 며, 각 데이터 포인트는 M개의 클러스터 집합 [TeX:] $$\begin{equation} S=\left\{S_1, S_2, \cdots, S_M\right\} \end{equation}$$에서 클러스터 중심 µm과의 유클리드 거리 제곱합이 가장 작은 클러스터에 할당된다. 이때, 각 클러스터의 중심 µm은 할당된 데이터 포인트들의 평균으로 업데이트되며, 이 과정이 반복되어 모델 최적 화가 진행된다. 본 연구에서는 J=3종류의 운전 성향 을 고려하므로, M=3개의 클러스터를 생성하였다. Pseudo-labeling 결과는 그림 8에서 확인할 수 있다. 여기서 x축은 차량의 속도를 나타내고, y축은 동일 차 선 Leader 차량과의 상대 거리를 나타낸다. 분석 결과, K-means 클러스터링이 데이터 포인트 간 유사성을 기 반으로 효과적으로 데이터를 그룹화했음을 확인할 수 있다. 특히, 4.2절에서 설명한 시뮬레이션 데이터셋의 운전 성향 설정과 같이, 동일 차선 Leader 차량과의 상 대 거리는 운전 성향을 구분하는 핵심 특성으로 해석될 수 있다. 이를 통해 Pseudo-labeling으로 생성된 레이블 간 운전 성향 차이를 확인할 수 있으며, 이를 운전 성향 레이블로 활용할 수 있음을 보여준다. 본 연구에서 제안하는 시스템은 관측 차량이 수집한 정보를 기반으로 운전 성향을 추론하므로, 3.2절에서 정의한 관측 요소를 포함하는 관측 정보로의 변환 과정 을 수행하였다. NGSIM 데이터셋을 활용한 실험에서 각 모델별 구체적인 Hyperparameter 설정은 Appendix A6에서 자세히 확인할 수 있다. 6.2 NGSIM 데이터셋 기반 추론 결과 분석그림 9는 학습 모델별 추론 성능과 파라미터 수, FLOPs 값을 비교한 결과를 나타낸다. MLP 모델은 제 안하는 시스템에 비해 낮은 추론 성능을 보이며, 시뮬레 이션 및 실제 주행 데이터셋에서 가장 낮은 성능 결과가 나타났다. 반면, 제안하는 모델은 실제 주행 데이터셋에 서 인접 차량의 운전 성향을 성공적으로 추론할 수 있음 을 확인 가능하다. FLOPs 값은 LSTM과 트랜스포머 모델 간 유사하게 나타나는데, 이는 LSTM 모델의 레이 어 수와 은닉 층 노드 수가 증가하여 나타난 결과이다. 그러나 LSTM 모델의 파라미터수는 트랜스포머 모델 대비 약 0.5배로 경량화된 모델임을 보여준다. 각 모델별 정량적인 성능 수치는 표 4를 통해 확인 가능하다. 해당 결과를 통해 제안하는 시스템이 93% 이상의 높은 추론 성능을 보임을 확인할 수 있으며, 이 는 실제 주행 환경에서도 MLP 모델에 비해 인접 차량 에 대한 운전 성향을 성공적으로 추론할 수 있음을 나타 낸다. 표 4. NGSIM 데이터셋에 대한 추론 정확도

NGSIM 데이터셋은 실제 운전자의 주행 정보이므 로, 시뮬레이터에서 수집된 데이터보다 운전자의 미세 한 행동을 효과적으로 반영한다. 이러한 행동 정보를 활용해 인접 차량에 대한 운전 성향 파악이 가능한 제안 모델의 실효성을 확인할 수 있다. 추가적으로, 관측 차량의 운전 성향에 따른 추론 성 능은 시뮬레이션 데이터셋의 실험 결과와 동일하게 그 림 10을 통해 확인 가능하다. (a), (b), (c)에 나타난 결과 는 NGSIM 데이터셋으로 학습된 추론 모델에서도 관측 차량의 운전 성향에 관계없이 인접 차량의 운전 성향을 효과적으로 추론할 수 있음을 보여준다. Ⅶ. 결론 및 토의본 연구에서는 차량이 주행 중 부분적인 관측 범위에 서 수집한 궤적 데이터를 활용하여 인접 차량의 운전 성향을 추론하는 모델을 제안하였다. 이를 위해 트랜스 포머 및 LSTM 기반의 추론 모델을 설계하고 학습한 후, 각 모델의 성능을 분석하였다. 실험 결과, 제안하는 시스템이 차량 간 상호작용이 빈번히 발생하는 구간에 서 안정적인 추론 정확도를 보임을 확인하였다. 또한, Confusion matrix 결과를 통해 관측 차량의 운전 성향 에 관계없이 제안 시스템을 범용적으로 활용할 수 있음 을 입증하였으며, 노이즈가 존재하는 환경에서도 성능 하 락폭이 적음을 확인하였다. 추가적으로, 실제 주행 데 이터셋을 활용한 추론 결과 분석을 통해 제안하는 시스 템이 실제 주행 환경에서도 인접 차량의 운전 성향을 성공적으로 추론할 수 있음을 실험적으로 입증하였다. 종합적인 성능 분석 결과, 트랜스포머 기반 모델과 LSTM 기반 모델은 추론 성능 및 모델 복잡도, 노이즈 환경에 따라 상충 관계를 보이는 것으로 나타났다. 트랜 스포머 기반 모델은 높은 추론 성능이 요구되거나 노이 즈가 적은 환경에 적합하지만, 상대적으로 긴 추론 시간 과 높은 하드웨어 사양이 필요하다. 반면, LSTM 기반 모델은 짧은 추론 시간이 요구되거나 노이즈가 많은 환 경에 유리하며, 낮은 하드웨어 사양에서도 활용 가능하 다. 다만 추론 성능은 트랜스포머 기반 모델에 비해 낮 게 나타난다. 이러한 결과는 각 모델의 특성을 고려하여 주어진 상황에 적합한 모델을 선택적으로 적용할 수 있 음을 시사한다. 표 A1. 하드웨어 사양

표 A2. 기호 정리 표

표 A3. 운전 성향 파라미터 설정

표 A4. 시뮬레이터 설정

표 A5. 시뮬레이션 데이터셋 모델 하이퍼파라미터 설정

표 A6. NGSIM 데이터셋 모델 하이퍼파라미터 설정

BiographyBiographyBiography권 민 혜 (Minhae Kwon)2011년 8월: 이화여자대학교 전자정보통신공학과 학사 2013년 8월: 이화여자대학교 전자공학과 석사 2017년 8월: 이화여자대학교 전자전기공학과박사 2017년 9월~2018년 8월: 이화여자대학교 전자전기공학과 박사후연구원 2018년 9월~2020년 2월: 미국 Rice University, Electrical and Computer Engineering, Postdoctoral Researcher 2020년 3월~2025년 2월: 숭실대학교 전자정보공학부 IT융합전공 조교수 2025년 3월~현재: 숭실대학교 전자정보공학부 IT융합전공 부교수 <관심분야> 강화학습, 자율주행, 모바일 네트워크, 연합학습, 계산신경과학 [ORCID:0000-0002-8807-3719] References

|

StatisticsCite this articleIEEE StyleS. Park, C. Eom, M. Kwon, "Inference on Driving Characteristic Based on Time-Series Partial Observation of Vehicle," The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, vol. 50, no. 6, pp. 858-874, 2025. DOI: 10.7840/kics.2025.50.6.858.

ACM Style Sangeun Park, Chanin Eom, and Minhae Kwon. 2025. Inference on Driving Characteristic Based on Time-Series Partial Observation of Vehicle. The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, 50, 6, (2025), 858-874. DOI: 10.7840/kics.2025.50.6.858.

KICS Style Sangeun Park, Chanin Eom, Minhae Kwon, "Inference on Driving Characteristic Based on Time-Series Partial Observation of Vehicle," The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, vol. 50, no. 6, pp. 858-874, 6. 2025. (https://doi.org/10.7840/kics.2025.50.6.858)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||